余华的困惑和新时代一起到来。

近几年,余华常常被骂,理由各有不同——他出新书,人们批评他的写作渐失水准,江郎才尽;他参加商业活动,教高三生写作文,人们指责他,自己都没通过高考,还教别人考试;

他接受采访,谈及自己喜欢的足球明星C罗,他说:“梅西有那么多金球奖,应该分一两个给C罗”。

言论引发球迷不满,他们纷纷喊话余华:“你有那么多版税,能不能分我一点。”毕竟,单凭《活着》这本书,余华就获得了超过1550万的版税。

再比如,前不久,他的书在社交网络上被网友称为“踩雷文学作品”,原因是内容太过沉重,容易让人不适。

对此,余华偶尔困惑,但却并不痛苦:“我已经被骂了40年,也不差这一回。”

当然,“被骂作家”的人设也并不总伴余华左右,当换一个角度再看余华时,他又变成了“段子手与脱口秀达人”。

比如他将《活着》的成名归结于运气,将自己独特的行文风格总结为“不认识几个字”,对于喜欢自己的读者,他说:“他们哭得越伤心,我越高兴。”

作为从80年代文学界走来的重要参与者,莫言、史铁生与苏童都是他的好友,在他口中,这些作家都变得生动起来:

他说史铁生是最惨守门员,说苏童是“单纯老实人”,形容莫言为“你一看他,就会灵感尽失的糟老头子”。

从“先锋作家”到“段子手”再到“常年被骂”,余华的人设不断迭代,一变再变。但似乎,这种“不断变化”,或许才是余华身上“不变”的人设。

当然,也是他“活着”的证据。

几乎对每一个作家而言,“故乡”都是他们创作中,无法被割舍的母题。

纵使已经在北京生活了30多年,但余华依旧觉得,北京只是别人的城市,就算在这里捕捉到了好故事,余华也总会在写入小说时,将故事背景换成故乡海盐。

他说:“我觉得一个作家童年生活的地方才是属于他的城市,童年就像复印机一样,把世界的最初图像复印在我的整个知觉中,成年以后只是在这复印图上增加一点或修改一点而已。”

余华旧照

虽然余华的家乡是浙江省海盐县,但他的出生地是在杭州。

余华的父母都是医生,在他三岁那年,父亲因为工作调动,先独自前往了海盐县,之后他写信给余华母亲,形容海盐为一片“绝美之地”。

但实际上,当母亲带着余华与哥哥到达这里时,才发现海盐极其落后,甚至连一台自行车都没有。

后来,年幼的余华偶尔在县城的公路上看到卡车经过,都会跟在车后面奔跑,大口吸着卡车的尾气,他说:“那时候我觉得尾气有一种令人向往的香味,工业之香。”

余华旧照

搬去海盐后,余华一家入住了父亲的员工宿舍,宿舍就在医院里,从余华家门口望出去,左边是一间太平间,中间是厕所,右边则是父母工作的外科手术室。

那时,厕所没有门,太平间也没有门,因为一旦装上门,没过两天这扇门就会被村民们偷走,扛回家中做家具。

所以每当炎热的夏天,余华便会偷偷跑到太平间的水泥床上睡午觉。

多年后,余华回忆起那些睡在太平间的午后,他说:“在我心目中,最干净的地方,不是现在我们的五星级宾馆大堂,而是我小时候睡过的太平间”。

因为隔壁就是手术室,余华半夜总会被人们失去亲人的哭声吵醒,那些哭声点缀了他人生意识渐渐成型的阶段。

从那时起,余华就总觉得死亡只是一件稀松平常的事情。所以日后在创作小说时,死亡也成为了他无法割舍的内容元素。

余华谈童年

余华贪玩。

读小学时,为了逃避上学,他常会在出门最后一刻装作肚子疼,时间久了,父亲总担心余华有阑尾炎。

于是,在余华又一次故技重施,装肚子疼满地打滚时,父亲立刻将他抓去手术室,果断对他进行了阑尾切除手术。

手术当天,为余华主刀的是他的父亲,替他打麻药的则是母亲,在昏迷前,余华听到的最后一句话是来自母亲的惋惜——“可惜了,孩子以后没有办法当飞行员了”。

1973年,海盐图书馆重新开放,为了消耗余华过剩的精力,父亲为他与哥哥办了一张借书证,这一年余华13岁,开始接触各种各样的书籍。

那时除了看外国名著,余华还喜欢看金庸小说,但每次总会跳过恋爱部分,他说:“我看金庸就是看打架的啊。”

升入高中后,同学们之间开始传阅一些小说,有些书因为被传阅太多次,常会失去前面几十页或是后面几十页。

余华最不能忍受的就是小说失去结尾,一旦读到了这样的小说,他会持续多日在每天睡觉前,闭着眼在脑海中编写结尾,一天构思一个结尾,持续到读下一本小说。

那些年在脑海中,余华给不同的小说写出了上百个故事结局,而那些缺失页数的小说,也成为了余华日后写作的基建。

青春时期的余华没有梦想,更别提职业规划,毕竟,那个年代的年轻人们,工作大多都是分配制。

在余华高三那年,中断10年的高考被恢复,之后他连续参加两年高考,都以失败告终。

没上成大学,余华被分配去往武原镇卫生院报道,成为一名牙医。在此之前,他没有上过一天医学院,报道之后,师父只让他看了一遍拔牙的过程,就让他开始拔牙。

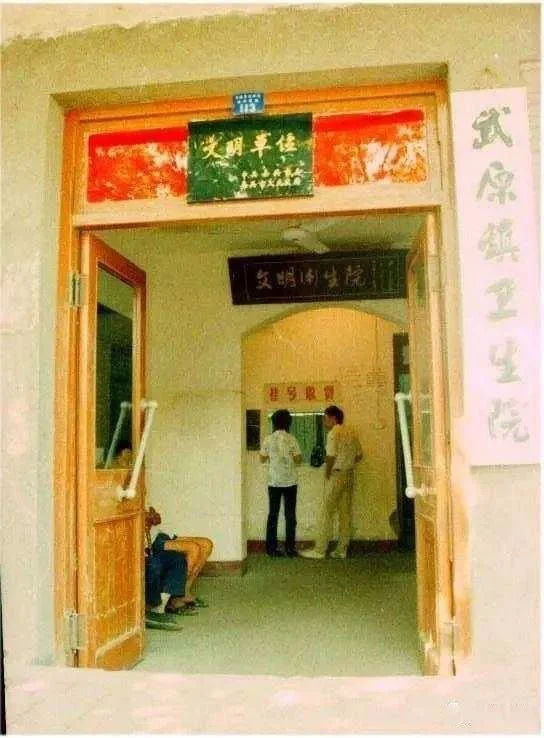

余华工作过的武原镇卫生院

多年后回忆起这段做牙医的经历,他说:“我非常不喜欢那份工作。每天看着别人张开的嘴巴,那是世界上最没有风景的地方。”

余华所在的牙科医院,位于小镇的最中心,从诊室的窗户向外看去,能看到一架桥,没有病人的时候,余华常会站在窗户边看着外面惆怅:

“我的人生难道就将要如此吗?”

也是在窗边陷入忧伤时,余华发现桥下总有一群人在上班时间走来走去,他很是羡慕,有一次亲自跑到楼下,问他们为什么不用上班,得到的回答是:“我们是县文化馆的,我们在大街上就是上班”。

听完这句话,余华眼里冒起光,从那之后,进入文化馆工作成为了他最大的梦想。

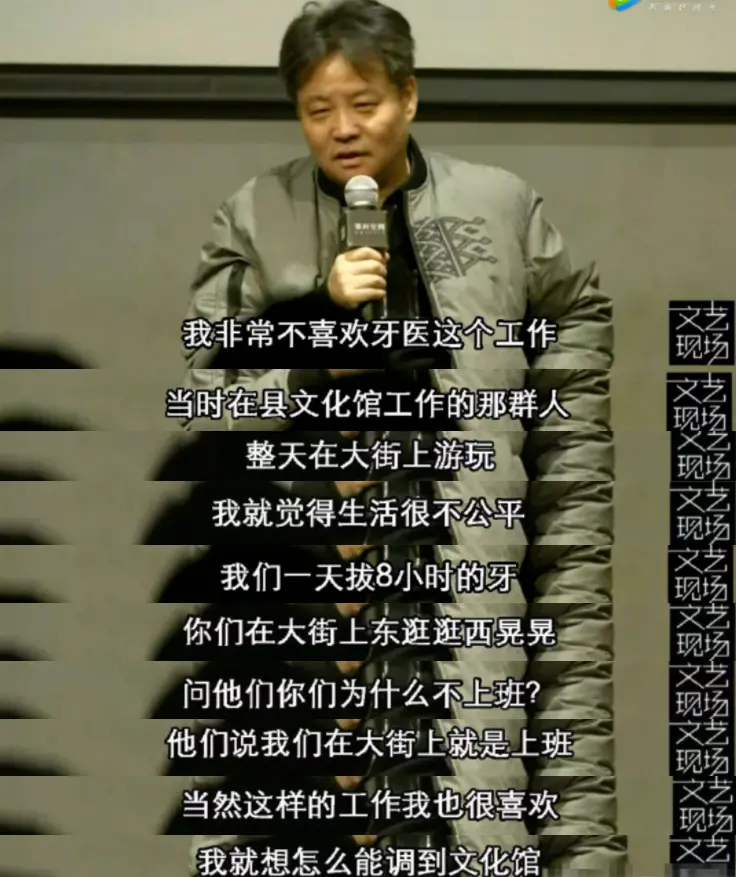

余华谈牙医工作

后来有个美国记者问余华,为何要放弃富裕的牙医生活,去从事贫穷的写作,但实际上,那时候的牙医工作和在文化馆的工资差不多——都很少。

余华说:“都是穷人,我干嘛不去做一个自由自在的穷人”。

为了实现进入文化馆的梦想,余华开始尝试写小说。

他找来几本《人民文学》,对着里面的小说学习了一下如何使用标点符号以及段落分行,便开始照着葫芦画瓢,创作起自己人生中第一部小说。

后来余华说:“评论家都赞扬我的语言简洁,那是因为我认识的字少。”

开始写作那年是1982年,余华22岁,那段时间他白天在医院里拔牙,晚上便坐在桌子前写小说,有时一写就是一夜,常常第二天上班时哈欠连天。

夏天蚊子多,余华的屋里没有纱窗,他只好穿着厚牛仔裤,再将裤脚塞入高帮雨鞋中,以躲避蚊虫。同时,他的左手腕还会绑着一条毛巾,以防汗液沾湿稿纸。

虽然努力,但那时余华被退稿却是常态。

每当有退稿时,邮递员总会将信封从围墙扔进余华家的院子,只要听到“吧嗒”一声,父亲便会对余华说:

“退稿又来了。”

这样的日子持续了五年,直到1986年的秋天,余华接到一通电话,对方称自己是《北京文学》的主编,邀请余华去北京参加改稿,并承诺不仅会报销他的路费与住宿费,每天还有额外补贴。

余华立刻买了一张火车票,站了几十个小时来到北京。到达编辑部后,编辑对余华说:“你的稿子写得很好,就是结尾太阴暗,你得改的光明点。”

余华立刻回答:“你只要能够给我发表,我从头到尾都给你改光明!”

余华谈改稿

之后,他只花费一天的时间,就改好了稿子,并给其取名为《十八岁出门远行》。副主编李陀对于这篇稿子十分喜欢,并决定将其发表在《北京文学》第一期的头条位置,他对余华说:

“你已经走在中国文学的最前列了。”

改稿结束后,编辑部开始给余华计算差旅费,那是1986年底,回家的时候,余华兜里揣了近90块钱。

余华觉得自己富有极了,在归家途中,他还在火车停靠山东时,从站台的小摊给父亲买了四只烧鸡。

凭借着去北京改稿的经历,回到县城的余华如愿被调入县文化馆,这一年是他成为牙医的第5年,他已经拔掉了一万多颗牙齿。

进入县文化馆的第二年年初,在一周时间内,余华连续收到三封约稿信,他将信一字排开,放到了父亲面前,自信地对父亲说:

“你儿子,出名了。”

余华说:“我只在那个时候有过出名的感觉,后面再也没有过。”

好友莫言曾如此形容余华:

“他说话期期艾艾,双目长放精光,不会顺人情说好话,尤其不会崇拜‘名流’。据说他曾当过五年牙医,我不敢想象病人在这个狂生的铁钳下将遭受什么样的酷刑。”

余华旧照

余华与莫言的相识,要追溯回80年代末。

彼时余华已凭借短篇小说《十八岁出门远行》崭露头角,之后他又连续在《收获》杂志上发表小说《四月三日事件》和《一九八六年》,逐渐在文坛确立了自己的地位。

余华(右二)与朋友们

1987年2月,余华被邀请前往北京,参加鲁迅文学院讲习班,次年,他进入了鲁迅文学院与北京师范大学合办的研究生班学习,和他同班且同宿舍的,便是莫言。

没有课的时候,余华与莫言常常会窝在宿舍里写小说,两人从走廊里捡来一个柜子,与屋里的柜子合在一起,将只有十几平米的宿舍分隔成两个区域。

但纵使如此,偶尔两个人在写作时,依旧能透过柜子缝看到彼此,余华说:“我们都感觉很别扭。”

直到莫言又找来了几张画报,将柜门的缝隙贴上,两人才算拥有了各自的“舒适区”,在那里,余华写出了《在细雨中呼喊》,而莫言则完成了《酒国》。

余华与莫言

虽然在写作时,余华与莫言不愿被打扰,但这种创作的革命情谊却在他们之间形成。

从研究生班毕业后,1994年,余华在家里写《许三观卖血记》,莫言正在高密写《丰乳肥臀》,彼时余华家里刚安装了第一台电话,几乎每两个周,他便会与余华通一次电话,交流写书进度。

回头看,在鲁迅文学院的岁月,成为了余华人生中最自由且肆意生活的阶段。

遇到秋收的时候,莫言常会请几个月的假,回家去帮着收小麦,每当这时,余华就会邀请文学院的其他同学来宿舍做客。

那时余华和史铁生关系很好,偶尔从学校去市中心逛街,总会顺路去史铁生家看望他,与他聊聊生活,谈谈创作。

后排左至右:刘震云、莫言、余华、王宁、万琦

前排:史铁生

有一年,辽宁文学院举办了一次活动,邀请余华、莫言、史铁生以及刘震云出席。

那是余华认识史铁生后,他第一次出远门,一路上,刘震云负责背史铁生上下火车,轮椅及四人的行李,则交给了余华与莫言。

出席完活动后,他们还与文学院的学生们踢了一场足球赛,余华将史铁生推到球门前,让他担任守门员,并对学生们说:“你们要是一脚把球踢到史铁生身上,他很可能被你们踢死了”。

意料之中,余华的“战术”十分奏效,在球场上,没有人敢向史铁生守住的球门进攻,那场比赛自然也大获全胜。

多年后,余华回忆起来,他说:“那时候确实很好玩”。而如今,史铁生已离去十三年,余华距离自己的青年时代,也早已相隔数十年。

1992年,刚拍完《秋菊打官司》的张艺谋,看中了余华的中篇小说《河边的错误》,计划将其翻拍成一部惊悚片。

在讨论过程中,余华突然对张艺谋说:“我写了一部小说,叫《活着》,你要不要看看。”

为了更了解余华的风格,张艺谋用一晚上的时间看完了尚未出版的《活着》。

第二天再见面,他激动地对余华说:“这部小说太好了, 看完之后我一整夜没有睡着”,之后张艺谋当即改了主意,决定导演《活着》。

余华说:“我那时不了解,还以为张艺谋真的失眠,后来才知道他本来就是一个一天只睡两小时的人”。

余华谈张艺谋

1994年,《活着》上映并大获成功,葛优更是凭借这部电影,摘下了戛纳电影节影帝,而与此同时,电影的成功也带动了余华小说的热度——小说先后被翻译成20多种语言,且拿下了多项文学大奖。

电影《活着》中的巩俐

回溯《活着》的成功,余华的妻子陈虹,是其中的制胜关键。

陈虹是余华的第二任妻子。

在此之前,余华还拥有一段婚姻,1985年,在县文化馆里,他认识了自己的第一任妻子潘银春。

刚结婚的日子,两人也度过了一段甜蜜时光,但没过多久,随着余华去往北京读书,两人之间的感情渐渐有了隔阂,而余华留在北京工作的决定,更是成为这段婚姻结束的导火索。

最终两人和平分手,余华去往北京,潘银春则继续留在海盐生活。

在北京鲁迅文学院里,余华认识了同为作家的陈虹,后来他形容两人的相识为:“初见就被秒杀”。

陈虹(左)余华(右)与朋友

而陈虹也被余华的才华所吸引,两人很快谈起恋爱,那时他们都住在集体宿舍,有时晚上吃完饭,余华会和陈虹拉着手在街上遛弯,那时他十分羡慕那些拥有自己房子的人。

每次路过开着灯的住宅,看着窗帘隐隐约约透出的人影,他总会酸溜溜地说一句:“我们没有房子,但我们有青春。”

余华旧照

1991年,余华与陈虹结婚,婚后,两人租了一间十平方米的小房子。一天,余华从一场午觉中睡醒,脑子里突然出现了“活着”两字,他说:“当时我就觉得,这是一部我一直想写的小说的题目。”

之后他以美国民歌《老黑奴》为灵感出发,开始创作小说《活着》。

在最初写作时,余华常被卡住,他将手稿拿给妻子陈虹,向她讲述了自己的困惑,看完之后,陈虹建议他将过去常使用的第三人称描写,换为第一人称。

余华采取了这一建议,转换叙述角度,以《活着》主人公福贵的口吻推进,并顺利完成了这本小说。

后来,余华再聊起《活着》的成功,他说:“没有陈虹,就没有《活着》。”

33岁这年,余华成为了父亲。

1992年底,余华回浙江探亲,回北京后的一个月,陈虹总觉得身体疲劳,去医院检查过后才得知,自己已有一个月身孕。

陈虹拿着检查报告回到家中,问余华这个孩子要不要留下,余华搓了搓脸对她说:“留!”

因为儿子的来到不在两人的计划之内,所以余华给他小名起为“漏漏”,意为“漏网之鱼”,大名则是余海果。

陈虹与儿子余海果

回头看,那几年的余华正处于自己的创作顶峰——1991年,他发行了自己的首部小说《在细雨中呼喊》,又连续创作了小说《活着》与《许三观卖血记》。

但在1995年完成《许三观卖血记》后,余华却放慢了创作节奏,之后长达10年的时间里,他没有再写过小说,大多数的作品都是以随笔为主。

一方面,他开始将更多的时间用于陪伴孩子——在儿子余海果十岁那年,余华就给他制定了读书计划,而余海果阅读的前两部长篇小说,就是父亲余华的《活着》与《许三观卖血记》。

后来成年后的余海果,还曾将父亲余华的《许三观卖血记》拍成了电影。

余华一家三口

另一方面,他将创作速度的放缓归结于时代变化,以及诱惑太多——

进入中年后,余华的生活开始充斥着太多杂事,写作只得断断续续,常常一篇小说没写多少,他就失去了兴趣,开始寻找新的内容。

余华说:“这是我人生里很大的缺点,这个缺点在我年轻时就找上门来了,现在还和我在一起。”

余华

直到2005年,他才时隔10年推出自己第四部小说《兄弟》,之后,他又分别在2013年推出了小说《第七天》,2021年推出了小说《文城》。

但花费如此多时间写出的小说,却常常毁誉参半。

几乎每次发表新书,余华都会招致许多批评之声,有人说他的作品不再深刻,江郎才尽,有人则说他的作品过于商业。

比如好友王朔曾在受访中评价余华为:“余华,他沉不下来,就没戏。躺在屋子里打不开自己的内心世界,所以跪得最狠。”

对于批评,余华早已坦然接受,他并没铆着劲儿一定要写出一本书来超越《活着》,反而接受了那就是自己的顶点——

“我这辈子再怎么写,把自己往死里写,也写不出像《活着》这么受读者欢迎的书了,老实坦白讲,我已经没有信心了。”

今年,余华63岁了。

他开始发觉写作是一个体力活——过去他能在书桌前连续创作2个小时,而如今,只坐半个小时,身体便开始吃不消,熬夜写稿更成为天方夜谭。

渐渐步入老年,他偶尔会想起来,小时候短暂住过的杨家弄,那时巷子头走到巷子尾只有200多米,但对于年幼的余华而言,200米总让他觉得漫长且没有尽头。

他说:“小时候的每一条路都是那么漫长,长大以后的每一条路都是那么的短暂。”

2020年初,巩俐给余华发来一段视频,内容是1993年张艺谋在山东周庄拍摄《活着》时的花絮。

那一年余华33岁,因为孩子刚刚出生,他无法前往现场,时隔18年,再看这段视频,画面里,周庄的芦苇被风吹得来回荡漾,年轻的巩俐坐在张艺谋身旁,被他的话逗得不断大笑。

余华不禁感叹:“那时候的张艺谋真是生机勃勃啊,现在张艺谋也老了。”

拍摄《活着》时的巩俐与张艺谋

《活着》拍摄完后,余华只见过张艺谋一次,那是1997年,张艺谋导演的电影《有话好好说》上映,在试映现场,两人匆匆见过一次,此后十几年再没见过面。

余华感叹时间无情,青春不再。

看完巩俐发来的视频,他打下四个字回复:“年轻时光”。

余华明白,自己的黄金时代,也随着那些时光,渐渐消散了。